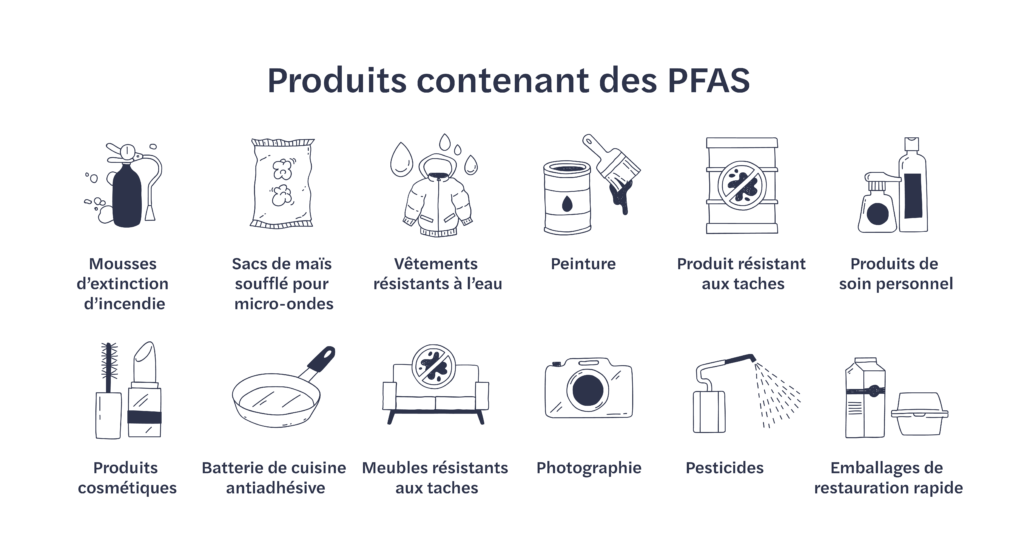

Bienvenue dans le monde des composés per et polyfluoroalkylées (PFAS); des substances chimiques ultra résistantes, inventées par l’homme, qu’on retrouve un peu partout : dans les vêtements déperlants, les poêles antiadhésives, les emballages alimentaires, et même les cosmétiques.

Leur superpouvoir ? Une structure moléculaire unique qui leur confère des propriétés impressionnantes : imperméables, antitaches, retardateur de flammes… En somme, les alliés parfaits pour les produits de consommation. Mais cette résistance a un revers : les PFAS ne se dégradent quasiment pas. Ils s’accumulent dans l’environnement, s’infiltrent dans l’eau, l’air, les sols… et finissent dans notre corps. C’est pourquoi ils sont souvent connus sous le nom de contaminants éternels. Alors qu’on les a longtemps considérés comme révolutionnaires, on découvre aujourd’hui qu’ils pourraient bien être dangereux.

Comment les PFAS sont devenus omniprésents dans les produits de consommation

Même s’ils facilitent notre quotidien, les PFAS ne sont pas sans risques pour la santé. Plusieurs études montrent qu’ils peuvent avoir des effets nocifs sur différents organes, notamment le foie, les reins, ou encore la thyroïde. À long terme, leur présence dans notre organisme pourrait entraîner des conséquences sérieuses. Des recherches ont aussi établi un lien entre l’exposition aux PFAS et des problèmes de fertilité. Chez les enfants, ces substances peuvent être associées à des retards de développement ou à d’autres effets néfastes sur la croissance (Environmental Protection Agency (EPA), (2024). Our Current Understanding of the Human Health and Environmental Risks of PFAS, Lien).

Comprendre notre exposition aux PFAS tout au long de nos vies

Commençons par parler d’un concept clé : l’exposome. Ce terme désigne l’ensemble des expositions, qu’elles soient environnementales, alimentaires, chimiques ou encore liées au mode de vie, auxquelles une personne est soumise tout au long de sa vie. L’exposome permet de mieux comprendre comment ces expositions peuvent influencer notre santé.

Dans le cas des PFAS, l’exposome inclut notamment l’exposition par l’alimentation, l’air, le sol et l’eau potable. Au-delà de l’exposition domestique, certaines personnes sont également exposées aux PFAS dans leur environnement professionnel. C’est notamment le cas des pompiers, dont les vêtements ignifugés contiennent des PFAS, ainsi que des travailleurs de l’industrie textile ou agroalimentaire, qui peuvent manipuler des matériaux contenants des PFAS.

Maintenant que l’exposome a été défini, intéressons-nous à la quantité réelle de PFAS présente dans notre corps. Pour ça, l’analyse du plasma sanguin reste l’un des moyens les plus fiables. Grâce à la spectrométrie de masse, une technique qui identifie les molécules selon leur poids et leur charge, on peut détecter et mesurer très précisément les PFAS. Avec la technologie LDTD-MS/MS (désorption thermique par diode laser couplée à la spectrométrie de masse), les résultats sont obtenus en quelques secondes à peine.

Après le prélèvement d’un échantillon de plasma, les professionnels de laboratoire procèdent à une extraction liquide-liquide pour isoler les composés d’intérêt. L’échantillon est ensuite déposé sur un support appelé Lazwell. Une fois asséché, il est analysé avec un Luxon Ion Source, avec un temps d’analyse de moins de 12 secondes par échantillon. L’utilisation de la technologie LDTD-MS/MS permet, comme vous pouvez l’imaginer, d’accélérer considérablement le rythme des analyses en labo, grâce à des temps d’analyse très courts.

Seuils, directives et normes mondiales

Entrons maintenant dans le vif du sujet : à partir de quelles concentrations les PFAS deviennent-ils vraiment dangereux pour notre santé ? Même si les données restent encore limitées sur les seuils précis, les experts commencent à y voir plus clair. Selon un article publié par les National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, des effets ont été observés dès que les concentrations en PFAS dans le plasma atteignent 2 ng/mL. En dessous de ce seuil, on suppose qu’il n’y a pas d’impact significatif. Entre 2 et 20 ng/mL, les effets seraient principalement observés chez les populations vulnérables. Au-delà de 20 ng/mL, toutefois, le risque devient réel pour l’ensemble de la population, soulignant la nécessité d’une surveillance rigoureuse et continue.

Pour mieux comprendre notre niveau réel d’exposition aux PFAS, il est utile de se référer aux recommandations officielles établies par différents organismes gouvernementaux. Au Canada, la concentration maximale recommandée pour une somme de 25 PFAS spécifiques dans l’eau potable est de 30 ng/L. Ces valeurs peuvent toutefois varier d’un pays à l’autre. Par exemple, l’Union européenne fixe une limite de 100 ng/L pour un groupe de 20 PFAS, tandis que les États-Unis ont adopté une autre approche, avec une limite individuelle (et non de groupe) de 4 ng/L pour les PFOS et PFOA, deux des composés les plus étudiés.

Cependant, l’exposition par l’eau potable reste relativement faible comparée à celle provenant d’autres sources, notamment la consommation d’aliments ou le contact avec des matériaux contenant des PFAS : ustensiles de cuisine antiadhésifs, emballages alimentaires, textiles traités, ou encore certains produits cosmétiques.

Technologies et réglementations pour réduire la contamination par les PFAS

Comme vous l’aurez compris tout au long de cet article, les PFAS posent un réel défi pour la santé publique. Face à cet enjeu, de nombreux gouvernements ont décidé d’agir en renforçant les règles autour de leur production, leur importation et leur rejet dans l’environnement. Le but est clair : limiter leur présence et protéger les populations d’une exposition prolongée à ces polluants tenaces.

Des technologies innovantes sont actuellement en développement pour éliminer les PFAS de l’eau potable. On distingue deux grands types de solutions : les technologies destructives, qui visent à détruire les contaminants, et les non destructives, qui les extraient sans les décomposer. Chacune présente ses avantages et ses limites, mais ce qu’il faut retenir, c’est que les recherches avancent. Avec ces progrès, l’espoir d’une solution durable pour traiter l’eau contaminée par les PFAS devient de plus en plus concret.

La lutte continue contre les « produits chimiques éternels »

Même si les concentrations de PFAS dans le plasma humain semblent baisser ces dernières années (d’après les données du gouvernement du Canada), il reste essentiel de maintenir une surveillance rigoureuse. Ces analyses sont clés pour vérifier si les actions mises en place pour limiter l’exposition portent réellement leurs fruits.

Il est également crucial de poursuivre les recherches, tant sur les technologies de détection de l’exposome que sur les techniques d’élimination des PFAS dans l’environnement. Comprendre leur présence réelle dans la population et développer des solutions pour s’en débarrasser demeure une priorité en santé publique et en environnement.